その祭囃子は、ホテルの薄い壁を通して微かに俺の耳をくすぐった。

どこか懐かしい素朴な響き。そういえば、最後に祭りに行ったのはいつのことだか、思い出せない。

「そんな季節か……」

七月の終わり。暑くてうっとうしい季節が始まるな、とだけ思っていた。

俺は上半身を起き上がらせ、ベッドに腰掛ける姿勢になる。値段相応の部屋は薄暗く、埃っぽく、クーラーの効きは悪かった。備え付けの小さな冷蔵庫の中には水すら入っていない。ありがちな、自分で買ってこいというタイプだ。ろくでもない会議の後で疲れていたが、まあ仕方がない。

「さて、行きますかね」

わざとそう声に出して、乗らない気持ちを押さえつけ、財布だけ尻ポケットに突っ込んで部屋を出た。しかし、駅からここへ来るまでの道では、開いている店を見かけなかった気がする。さらに悪いことに、聞こうと思ったフロントには誰もいなかった。置いてあるベルをいくら鳴らしても気配もしない。さぼっているのか、奥に引っ込んでしまっているらしい。

もっと元気な時なら怒ってしつこく呼びつけたかもしれないが、まあいいや、とそこで俺は諦めてしまう。寂れたちんけな地方都市とはいえ、少し歩けばコンビニぐらいあるだろう。

自動ドアをくぐった途端、湿気た生温い風と、中よりは幾分大きく聞こえるお囃子が頬を撫でていく。駅の反対側へ、つまり音の流れてくる方へと俺が足を向けてしまったのは当然のことだろう。少なくともそちらへ行けば誰かいるのだから。

路地に人気はなく、左右に現れる家も特徴のないどこにでもあるものだ。明滅する街灯は、かろうじて辺りの輪郭を浮かび上がらせるだけの効果しかなく、むしろ真っ暗な道を歩いていた方が不安を覚えないかもしれない。俺は目線を下に落としたまま、お囃子の元へ足を速めた。結構歩いたはずなのに、音がちっとも近づいていない気がするのが、余計嫌な気分を掻き立てる。じんわりとした暑さのせいか、背中や脇がぐっしょりと濡れているのが気持ち悪い。

喉が渇いた。いい加減自動販売機の一つも出てくるべきだろう。何もない。誰もいない。車さえ通らない。

だからこういう半端な田舎は嫌なんだ。俺は心の中で悪態をつき、こう決める。次の角を左に曲がって何もなかったら、ホテルに戻って、フロントに怒鳴り込もう。

しみったれたセメント塀の切れ目が近づいてきていた。ホテルまで戻る道のりのことを考えてうんざりしながら、何の期待もせずに俺はそこを覗き込む。

そして、思わず足を止めた。

橙の光の川だった。車が二台通れるくらいの狭い道路、その両脇に屋台がぎっしりと立ち並び、まばゆい光を振りまく電球を軒先に幾つもぶら提げていた。その流れが行き着く先に、石造りの鳥居が見える。懐かしい旋律はそこからやってきているようだった。誘われるように、ふらりと小道へと踏み込む。ここまで来て、帰る訳もない。

途端、鈴の音が一際高く鳴り響き、音楽はぱたりと止んでしまった。終わるにしても、このタイミングはないだろうと俺は思う。今日は嫌な日だ。ビールの一杯でも引っ掛けて、さっさと寝てしまおう。それすら出来そうにないと悟ったのは、歩き始めてすぐのことだ。

屋台には誰の姿もなかったのだ。がらんとした露台が並ぶばかりで、商品も値札も何もなかった。ただ、電球だけが湿った風に煽られて、落とす影を揺らしている。

何だか、造りものの世界に迷い込んだみたいだ。

もちろんそんな馬鹿なことがあるはずがない。足元にはソースで汚れたポリ容器や割り箸が転がっていて、確かに人がいたことを証拠付けている。祭はもう終了してしまったんだろう。屋台が残っているのは明日もあるからで、灯りが点いたままなのはきっと電源をまとめて管理しているからなんだろう。正面の神社まで行けば、あのお囃子を演奏していた人たちがいるはずだ。

あまりにもままならないので、不快な気分より疲れの方が上回ってきていた。蒸し蒸しとした暑さは体力を奪う。喉が渇いた。ビール。いや、もう水でもいい。とにかく一息つきたい。

光の道を、神社へと歩いていく。電球の唸りとそれに群がる虫の羽音が混じり合う、ブゥンブゥンというノイズだけが辺りに満ち、他には何も聞こえない。空を見上げれば、薄雲に覆われていて月も星も何も見えない。俺はただ歩く。ノイズに俺の足音が加わり、単調さを増す。

だから、ぱたぱたぱた、と軽い音が後ろから唐突に響いてきた時、俺は反射的にそちらを振り向いてしまった。

子供がいた。五歳か六歳くらいの小さな女の子で、赤い浴衣を着ている。手には、透明なカップ。少女は鮮やかなオレンジ色の液体を光に透かし、楽しそうに見つめている。俺の目線は、ついそれに惹きつけられた。喉が鳴る。しかし、この少女はどこから現れたんだろう。

そう思うと同時に、もう一つ細い影がぬっと姿を現した。それは少女と同じ浴衣を着た女性だった。脇道から出てきたのだ、と俺は理解する。二人は手を取り合い、俺に背を向けて歩き出す。その姿が小さくなり、屋台の並びから外れて闇に沈んでいった後で、店の場所を聞きそびれたことにようやく俺は気がついた。

一瞬、妻と娘に見えてしまったのも、声をかけそこねた原因だった。もちろん二人がこんなところにいる訳もなく、よく見れば顔も体型も全然違ったはずだが、妙な気持ちを引きずったまま、何となしに親子が出てきた路地を覗き込んでみる。

群れから離れて、ぽつんと二つの灯りが点っていた。近づくと、赤い天蓋と水色の天蓋が並び、それぞれに陣取っていた背の高い男と背の低い男がじろりと俺の方を見た。その生ジュースと金魚すくいの屋台はまだ道具が並べられていた。

「欲しいんだけど、売り切れ?」

しかし、生ジュースの屋台に置いてあるミキサーの中には、もう何も入っていなかった。落胆しながらそう尋ねると、背の高い男は何故か隣の金魚すくいの男と目を合わせ、ぼそぼそとやる気のなさそうな調子で答える。

「……まだ、材料はある」

「じゃあ、そのあるのでいいから、ひとつ」

やっと出番の来た財布を取り出して、無造作に注文する。そういえば値段が書いていないが、まあジュース程度たいしたものじゃないだろう。小銭はあったかな、と俺が財布に気を取られた瞬間、それは起こった。

金魚すくいの男が横に積んである安っぽいお椀を掴み、そのまま水槽に突っ込んで、大胆に掬う。それは隣のジュースの男に渡される。ジュースの男はためらいなく受け取り、ミキサーの蓋を取る。どぽん、と水の塊が落ちた音がした。

止める暇さえ与えられなかった。

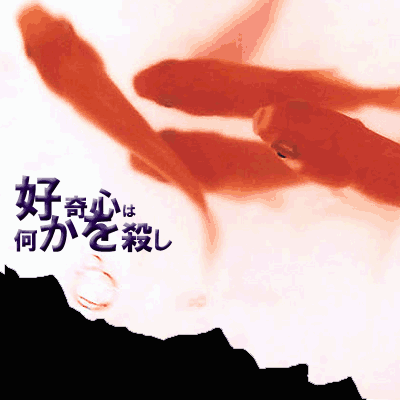

俺は小銭入れの蓋を開けたまま、その光景を眺めていた。厚いガラス壁の向こうでひらりひらりと踊る紅色の尾びれ。横切っていく小さく真っ黒な目は、まったくこちらを見ようともしない。俺だけがそいつらを食い入るように見つめている。

ミキサーの中で泳ぐ、二尾の鮮やかな金魚。

「どうぞ」

そして、ごく当たり前といった声音で、ジュースの男は俺を促した。何を、と俺は聞かない。ふざけてるのか、と俺は怒れない。馬鹿にするな、と俺は立ち去れない。

ミキサーのスイッチは俺の方に向けられていた。

「どうぞ」

もう一度、男は俺を促す。俺は男の顔を見返す。小さく真っ黒な石が白濁した池の中に浮かんでいる。そこには悪意もからかいも疑問も観察も何も見当たらない。

だから、俺もただ立ち尽くしている。

「お祭りだからね」

金魚すくいの男が横から声をかけてきた。

「こういうのもいいだろうね」

これは性質の悪い悪戯だ。

コードはつながってないだろう。スイッチは偽のものだろう。ミキサーは壊れているんだろう。歯は回りはしないだろう。

俺はその光景を強く思い浮かべる。何も起こらず、泳ぎ続ける金魚たちを。

けれど、それよりも強く浮かび上がってくるのは、あの、光に煌くオレンジ色の鮮やかな液体。

ほんの一瞬だろう。痛みも恐怖も何も感じないだろう。

喉が渇いた。

「押すと、餌でも出てくるんですか?」

「何もしなくてもね、どうせ明日あたりにゃね、こういうのは病気だったりするしね」

その妄想を振り払おうと発した冗談めかした問いかけには、食い違った答えが返された。金魚すくいの男はタバコを一本取り出してくわえ、火をつける。

冗談だ。馬鹿にされてるんだ。それ以外に、こいつらがこんなことを俺にする理由はない。押したって動かないに決まってる。おじけづく俺を笑うつもりだ。

誰だってそう判断する。

俺はゆっくりと人差し指を伸ばした。

俺が望んだ訳じゃない。俺が殺したい訳じゃない。俺が楽しんでいる訳じゃない。問題はない。

もし、動いたとしても。

水が一瞬にして美しく染まるおぞましい幻想。

だが、俺は期待しているんじゃないか?

プラスチックの冷たく清潔な感触が指先に食い込む。微かな振動が、指の腹をくすぐった。

了